改めまして、OnlyOne-style LPJにご興味持って頂き、ありがとうございます。知ってる方は、再度おさらい頂き、知らない方は、LPJってなんぞや?から始まると思います。ジグやフックについての見出しで、ここに来ちゃった方も、鼻で笑って頂く内容かも知れませんが、待機時間や、昼休み、暇な時間にでも『しゃーなし』で読んで頂けると幸いです。

では早速、LPJの世界をご紹介致しますね

【目次】

- LPJが始まったきっかけ

- LPJって結局ナニ?やりかたは?

- 小浜沖の特徴

- LPJに合ったジグは?

- LPJに合ったフックは?

- LPJに向いてるロッドは?

以上の6項目で、ご説明致します。かなり長くなりますので、途中で嫌になるかもね笑

【LPJが始まったきっかけ】

導入として、まず書き始める必要があったのは、LPJ=ライトペタジャークが始まったきっかけです。きっかけがソコまで重要なのか?ってところなんですが、実はかなり重要なんです。今でこそ『ライト』と書いておりますが、始まりはそこまでライトではなく、ソコソコのヘビーウェイトでのスロージギングのようなところからが始まりなんです。しかしながら、ライトが重要なのではなく『その所作』が非常に重要で、後にお話ししますが所作そのものが、ライトペタジャークを始めるきっかけとなったと言えます。そのきっかけとなった最大の要因は『重たいジグを1日中シャクる体力も力も無い』なのです。何が言いたいか?・・・・悲しいお話しではありますが、そろそろ初老を迎える1歩手前の私。ガシガシとシャクるジギングが非常に苦手でした。そこで、OnlyOneの技術指導顧問の永井誠一氏に相談したところ、LPJの前身となる、永井式の誘い方によるジグを使った釣り方(当時から名称が無かったので、永井氏曰く『トントンジャーク』とします)トントンジャークを披露して頂いたところ、これがまた面白いように魚が釣れるんです。しかもその所作は、スロージギングでもなく、ライトジギングでもない釣り方。皆さんで言う所のリフト&フォールの釣り方でした。その所作が、あまりにも簡単で、1日遊んでも

『肩や肘や手首が痛くなりにくい!』

中高年に最適な釣り方だったのです。昨今の、釣り業界事情も相まって、ガシガシとシャクる釣り方に興味を示さなくなってきた若いアングラーや、年齢的に厳しくなったアングラー(私もココです)に最適なこの釣り方をOnlyOne-styleとして落とし込み、タイラバ・アマラバだけでなく青物も含めて対象に出来そうな、このトントンジャークを永井氏と幾度となく改良し、OnlyOne-styleとして名称を決めて現在のLPJに落ち着いた次第です。また、時代もSLJにスポットがあたり、ライトな釣り方を求める『軽くて楽に釣れるが、不意に大物とのファイトも楽しめる要素』に人気が集まっていた事で、受け入れてもらいやすい環境が整いつつあると考え、大好きだったタイラバ・アマラバを封印して、苦手なジグに勤しむ事となったんです。まずは、船長がしっかり皆さんに教えることが出来て、見せる釣りを実行できる状態になってから、2年目突入と同時に、切り替えたのです。これが、LPJを始めたきっかけであります。

LPJって結局ナニ??やりかたは?

前段でもお話ししました内容になりますが、詳細にお伝えすると

『80g~160gまでのジグを使った、リフト&フォール + ロッド/リール操作による釣技』

と、なりましょうか。あくまで前提は、ガシガシとシャクるジギングが苦手な方、手首・肘・肩関節の疲労感が出やすい方向けのジギングと考えております。が、この所作をジギングのカテゴリーに含めるか否かは、皆様のお考えで結構だと思います。

LPJの基本操作のご説明ですが、文章では、なかなかイメージつかない所もございます。基本イメージは、スロージギングの所作をイメージ願います。また、永井氏によるトントンジャークのトントンを意味する所を加味してくださいね

【着底からの所作】

- ジグが海底に到着する

- 糸ふけを取り過ぎない程度に残し、リールを巻かず肩を動かさず、肘からリールまでのストローク分だけロッドを立てる

次は2択

- ラインテンションを完全に抜いて、フリーフォールでジグを海底まで落とし込む(OnlyOne-style推奨)

- ラインテンションを張ったまま、ジグの落下スピードに合わせて海底まで落とし込む

選択後は、どちらも以降の所作

- フォールにアタリが無ければ、同じ所作を3~6回繰り返す(この時に船流れや潮でジグが海底に到達しない場合やわかった時は、ロッドを立ててフォールに持ち込むときにラインを放出する)

- フォール時や海底からロッドを立てた時に、アタリや喰いついた重量感が無ければ、柔らかくロッドでシャクリながらリール1/2回転か1/4回転でジグを操作し指示レンジまで探る

- リール操作でアタリが無ければ、再度落とし込み最初の所作から繰り返す

書くと多そうな工程ですが、着底1回で一連のガシガシシャクる所作なのか、数回底を叩く(トントンの由来)後に、シャクってくるのかの違いだけです。ただ、スロージギングやジギングと違い『初手で巻かない』のがLPJの特徴です。この巻かない事こそが、甘鯛はじめ、多彩な小浜沖の魚をターゲットにできる釣技となります

小浜沖の特徴

OnlyOneの操業海域である小浜沖。ここは、広大な遠浅の海となっており今もなお、堆積物の蓄積により水深が浅くなる傾向が強い海域です。現在でも、過去10年前の水深と比べて同水深に至るまでのプロッター(車で言うカーナビのような計器)表示との誤差が広い所で200m程ずれております。プロッター表示の等深線(深さを地図上に表す線)が80mと表示された場所でも、実際の深さが魚探で78mとなっていたり、水深80mに至るまでに、80m等深線から約200mほど船を走らせてようやく魚探で水深80mを表示する状態なのです。このように、一方的に地形変化を起こす地形であり、堆積し続けると言う事は、小浜沖全体で海流が弱い海域といえると考えます。このような海域ですので、状況次第では水深100mを超えても、ジグウェイトが80gでも十分海底にジグが届いてしまいます。考え方によっては、水深100mでSLJが成立してしまえる海域と言えます。しかし、落下スピードやジグによるアピール力を考えると、水深100mで軽いウェイト利用は現実的ではありませんね。それでも、潮流が速く流れる時や、潮向きと風向が真逆になった場合は、驚くほど速く船が流れていきます。その場合、220gのジグでも底が2回程しか取れず、苦労する事もありますから、推奨ジグウェイトは80g~160gとなっています。また、推奨ジグウェイトは、水深100mを想定している訳ではなく、あくまで65m~90m付近とお考え下さい。冬季になりますと、水深100mを超えて実釣する場合もあります。ですので、冬季に関しては120g~220gとなります。まとめますと...

- 小浜沖は、潮が緩いまたは止まっていると感じる事が多い

- 小浜沖の地形は、堆積物が多く占める泥質・砂・砂礫による構成が多い

この2点が、小浜沖を象徴する内容だと考えます

では、なぜLPJが小浜沖での実績結果を残せているのか?だと思います。潮流れが無い場所、または緩い場所と聞くと『魚が釣れない』とお考えの方も多いと思います。私も、その考えでした。経験則だけで、海洋学やら学術的根拠なんかはさっぱりわかりませんが、若狭湾の中のさらに奥地に存在する小浜湾。一度温まった海水温度は、潮流れも悪く抜けていかない海域。それでも、ソコソコ結果が残せる。何故・・・。勝手な仮説ですが、こう考えてます(人的要因も含みます)

- 日中の海面膨張による沖からの流入阻害(湾内がパンパンに膨らんだ風船で満たされているとイメージしてください)

- 夜間の水温低下により緩やかな膨張緩和とそれによる海面低下によって起こる潮流の発生(膨らんだ風船の空気が冷えて萎み、流入する隙間が出来たとイメージしてください)

- 夜間に起こる潮流で、幾ばくかの活性状態維持→ただし早朝~日が高くなる前までの持続/日中停滞/夕刻から再度活性を繰り返している

- 小浜の夏は、半夜イカメタル便が多く、日中操業船が激減。それによりスレた魚達が少ない状況

水は性質上、水温が高いと海中に溶け込む酸素濃度(溶存酸素量)が減ります。逆に低いと濃くなります。ただし、有機汚濁による微生物過多状態では、微生物による酸素消費が激しくなり、溶存酸素量低下を招きます。小浜沖は、日本海特有の透明度の高い海を維持しており、元々の酸素タンク容量が大きい海域と考えます。ですので、夏の熱い温くなった海水でも、水圧が高い深い場所での溶存酸素量を維持できていると考察されます。.....なんか、小難しくなってきましたね笑

って、考えるとLPJが実績残すのと酸素量って....ん~大事な話なんだけどなぁ。要は、空気薄くて、空気汚い大気汚染バンバンのテラスで、飯食いたいかって事。それよか、空気清浄機回ってて、クーラーの効いた、涼しく息苦しくないところで飯食いたいかって事....かな笑 それが、狭い場所だけなのか、広く開放されているのかってところかな。人も魚も、居心地よい場所に移動するもんね。

LPJに合ったジグは?

さぁ、いよいよここまで来ました。長い眠い話ばっかで嫌になったでしょう笑 書いてる本人がイヤになってきたくらい...皆さんが欲しい情報は、ココからが本番なのだと思います。しかしなぜ、前段であのような眠たい、読んでるだけで疲れる話ばかり書くのか。それには、今からお話しする『合ったジグ』に関係します。小浜と言う特殊な海域かつ釣れない海域。私もよく皆さんに言いますが『小浜で釣果出せる人は、どこ行っても釣果出せると言っても過言ではない』と。そのくらい小浜海域は難攻なのです。その中で生まれたLPJ。難しい海域だからこそのメソッドを活かすためにも、武器となる3つの要素【ロッド/ジグ/フック】が非常に大事なのです。ん?リールは?と思われたと思いますが、もちろんリールも大事ですが、4つめのオマケで考えても良い程度です。では、どのようなジグがLPJに最適なのでしょうか。

- ヒラヒラ落ちる

- スライド強め

- フォールスピード遅め(滞空時間が長い)

- 落下速度が速く海底に刺さるような

- ストンと落ちるような

言葉で書くと、このような所でしょうか。って、イメージできねぇ~!ってなりますよね。では、OnlyOne激推しのメーカーからご紹介致します。

【ヒラヒラ落ちる】

フォールメインの釣りには必須。しかしながら、フォールから逃げるように海底を跳ね飛ぶような、ハーフピッチの上げ動作でも食わせれるジグが良いですね

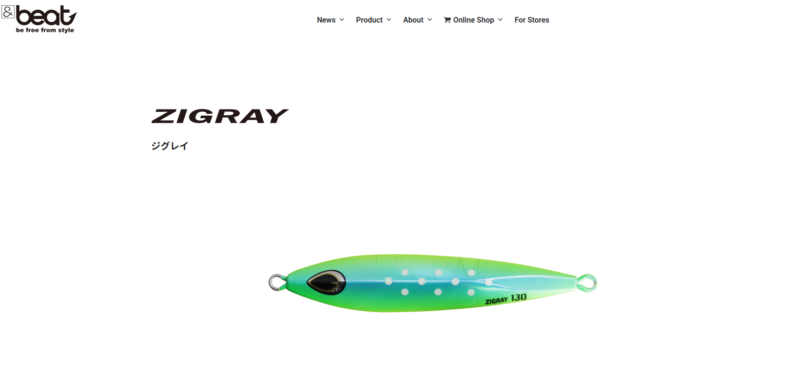

当船おススメのジグは、beatのZIGRAYです。今は、生産が終わってしまい店頭在庫だけになってしまった名品。現在も&beatでBabyZIGRAYとしては残ってるんですが、ウェイトが軽いのしかなくて、超浅場用のSLJ用しか無いのが残念。似たようなジグは沢山ありますが、やはりZIGRAYは頭何個も出てますね。もし、どこかで見つけたら即買いです。

数年前に販売されたコラボジグ。これも、甘鯛メインにいい釣果出せる名品。もう売って無いのが悔やまれるのですよ

このヒラヒラ系のジグは、LPJの中心となってます。1日の構成を組み立てる際に必要ですので、必ず持っておいてください

【スライド強め】

フォールで当たらない時や、幅のある動きに好反応な時、シャクリで掛ける上げの釣りで有効なジグ。LPJの2大要素のフォールか上げ。上げを担う必須ジグです。

OnlyOneでは、無敵ジグとして幾多にわたり紹介し続けてきたbeatの最強ジグKai。永井顧問も愛用するKaiは、底を取り直してからの巻きの釣り、ハーフピッチ、何をやってもキッチリ仕事してくれる最強ジグ。最近は、リニューアルして若干の仕様変更をしたようですが....それでも最強の座は変わらないのが、このジグです!

【フォールスピード遅め(滞空時間が長い)】

LPJは、青物にも有効なんです。え?ガシガシしなくてもイイの?って思ってるでしょ。少し応用にはなりますが、できるんですよ

そんな青物にも有効なジグが、beatのBoth-Fです。まぁ、最初はあまりの落ちなさに驚きましたよ。ジグ自体が大き目なんで、こんなデッカイので青物以外できるの?って感じでしたが、とにかく滞空時間が長いってすごくアピールできますからね。しかも、潮が止まりかけや止まった時にもってこいなんです。こちらも最近リニューアルしたので、店頭で見かける事が多いと思いますよ。

【落下速度が速く海底に刺さるような】

OnlyOneでは、おかずガチャ便としてメインターゲットを決めずに、釣れる魚を全力で楽しむ!事を目的に楽しんで頂いておりますが、中でも1番人気は、やはり甘鯛だと思います。次にご紹介するジグは、まさにタイトル通りのジグですので、言わずもがな的な所はありますね。しかし!このジグでまだ甘鯛釣ってないんですよ....私。とにかく!小浜の場合、細かく刻んだピッチでシャクルか、大きく煽ってドスン!と落とすか。ですね。もう周知のジグですよね。beat POTBELLYです。まぁ色んな魚が釣れます。どのジグも秀逸ですが、底を叩かせたらピカイチですよ

【ストンと落ちるような】

このジグは、状況下においては無類の強さを発揮しますが、使いどころが難しいジグです。ただ、イワシベイトが相手の釣りには、beatジグの中で断トツではないかな?細身のジグなんだけど、滑っていかないし、止まってしっかり落ちていく。落ちる時も素直な感じが使いやすい。あと、細長いからか水切れが良く抵抗が少ないのでシャクリ易い。逆もしかりで、ちゃんとシャクれてるか心配になるジグ。

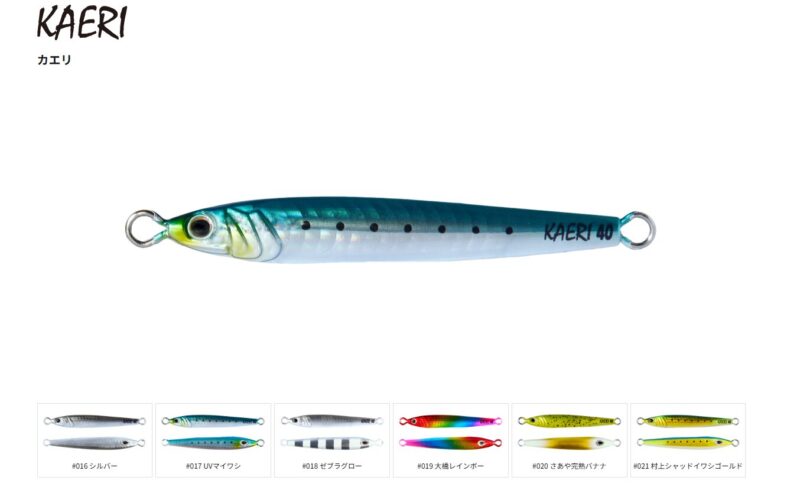

beat KAERI

今回は、あくまで代表的なジグのご紹介です。もちろん青物にも最適な海太郎ネコメタル。もう買えないbeat BREAM。旧版のKai。言い出したらきりがないです。ですが、紹介したジグを参考に、皆様思い思いのメーカー推しメーカーがあると思いますので、もちろんbeatや海太郎を推して頂ければ有難いですが、お好きなジグで攻めてみて下さいね。

LPJに合ったフックは?

いよいよ、核心に迫ってまいりました!なんと、ここまで書き上げるのに、既に7時間を経過しておるのであります笑....で、いったん休憩して帰ってきましたぁ

ところで皆さん。ジグの紹介の時の構成に、何かお気づきになられましたか?単に、そのジグで釣れた写真って思ってませんか?

.....

....

...

..

.

その通りです!

ではなくてですね...。

フックの刺さってる側をよく見て下さいね。

まず、どんなフックが必要か?の前に、その日の魚が喰ってくる状態を知ることが出来ます。もう、気付かれましたか?

そう。フロントフック か リアフックか って事なんです。

私の持論ではありますが、フォールで釣れる魚は、基本的にフロント側。巻き上げで釣れる魚は、リアフックに掛かる事が多いんです。

例えばこの写真

左側はフロント、右側はリアに掛かっています。この2本の甘鯛の釣れた時の状況は今でも覚えています。左側の写真は、正面から風を受けながらも、潮はミヨシ(前)からトモ(後)に流れる状況で、数回底を叩いては落としなおしを繰り返した先に、底に落ちきる寸前でラインが止まったような違和感から聞き合わせ。落ちきる直前数mで甘鯛が吸い込んだ感じですね。かたや右側は、前方へ強めの払い出しの中、船の足元からペタペタと叩きながら、遠い彼の地へ行った先からハーフピッチで寄せ始めて、10シャクリ程度でグン!って持ってかれたアタリから掛けた甘鯛。他の写真も同じです。釣果を上げる一番の要因は、フックがどこに刺さっていたのか。を知る事なのです。もちろん、時間経過や場所移動によってパターンは変わりますから、最初の1本よりは、他の方の掛かり方なども参考にして、組み立てると良いと思います。

さて、魚を釣るのに、絶対必要なフックですが、前段のフロント、リアへのアタックの違いはご理解頂けましたでしょうか。次に考えないといけないのは、狙ってる魚が『どのようにして捕食しているのか』です。解りやすい例でいうと、鰤族などの青物と呼ばれる魚と、ラインブレイク上等の歯物のサワラを比較しましょう。皆さんは、青物(ここでは鰤とします)がどのように、サワラがどのように捕食するのかご存じでしょうか。まず、一番解りやすい所だと、吸い込むのか?噛むのか?です。鰤は、その大きな口をめいいっぱい開けて、瞬時に鰓蓋を一気に解放する事で、すさまじい吸引力を発揮します。対して、サワラはと言うと、口はソコソコ大きいですが、鰓蓋は、そこまで開きません。では、吸引行動できないのかと言うと、吸引はしますがそれはあくまで対象を噛みちぎった後なのです。何が言いたいのかと言うと、今狙ってる対象が、吸い込む魚なのか、噛みつく魚なのかって事です。では、甘鯛はどちらだと思いますか?正解は、吸い込む魚です。特徴として、口の大きさもですが、底付近を啄んで捕食する事が多い甘鯛は、口が下方向に向いており、若干伸びる特性があります。また、鰓蓋も大きく開く事から吸い込んで捕食する魚と認識できます。もちろん、縄張り争い等で、オス同士の激しい嚙みつき合いの喧嘩にも縄張りに侵入してきた相手にも、大きな口で威嚇しながら追い払います。この行動こそが、甘鯛が釣れる要素なのです。私たち釣り人は、ジグを喰った!と思っていますが、私はそうは思わず、テリトリーに侵入してきた、異物の除去を目的とした行為による口撃だと思っています。魚は手がありません。甘鯛しかりいろんな魚達は、目の前で動く無機質な何かが解らず、口を使って確かめる必要があるのです。もちろん、先ほどの、追い払う行為としても使います。その時、甘鯛の捕食行動をリンクさせてみて下さい。ジグの目の前で、威嚇しにきた甘鯛は何をしますか?そう、噛みつくんです。しかも吸い込みながらです。するとどうなりますか?そのための答えが、以下のフック説明と結びつきます。

OnlyOneでは、確実に触ってきた魚を掛ける!為に、とにかく線径の細い針を使っています。なぜなら『軽い』からです。察しの良い方は、結びつきましたかな。

さらに言うと、フロントとリアの長さは、同じかリアを長くしています。何故か。そこは想像してみてください。ここで全て応えてしまうと、乗船時に私より皆さんが上手になってしまいます笑

ちなみに、今現在のフックについては

1cm / 2cm / 3cm / 4cmまでの長さで作っています。もちろん、ジグの長さによっても変えないとダメですけどね。

市販品で言えば、この写真のフックがおススメです。アバニオーシャンワークスのリトルモンスターは、小さいジグにもってこいです。私はPOTBELLYやBabyZIGRAYなんかにも使っています。VANFOOKのスイフターは、KaiやZIGRAYですね。そのほかのジグには

以前より、格段に良くなったと噂される、shout!のTCスパーク。実釣にも使いましたが、なかなか良いフックに仕上がっていますね。しかし、針先の鈍ら具合は、改善の余地ありではないでしょうか。数本のレンコ鯛で、針先が弱ってきます。直ぐに錆びる事は無くなりましたね。

次に、スイフターですが、こちらは市販品の長さではなく、長尺用の自作です。針結びが苦手な方も、チモトがアイ加工になっているので、ちゃんと結べば、すっぽ抜ける事は考えにくいですね。ですので、自作で3cmや4cmの長さで作るのは簡単にできます。ちなみに針用の糸は、シーブレイド8号(55lb)です。是非、自作して色んな長さやパターンを模索してみて下さいね。

フックサイズについてですが、皆さんが相手しようとしているお魚サイズを考えてみて下さい。甘鯛はタイラバ用の8号や9号でも対応できますからね。真鯛もしかりです。ですので、中型の青物も想定してフックサイズはご用意頂けると安心です。私の場合は、#1~#2/0あたりですね。大事なのは、線径と針先です!

LPJに向いてるロッドは?

いよいよ最後の内容になりました。最後はロッドです。

ロッドに関しては、皆さん各社多様な仕様のロッドから、自分に合った物を使われていると思います。ですので、これじゃなきゃダメとかそれは違う!ってのは、無いんです。自らが良いと思って購入した大事なロッドですからね。でも、強いて言うならばって事で、参考程度にご紹介いたします。ご紹介するのですが、あくまで私の仕様ですので、実際に使うまでは誰もわかりません。

よく釣具屋さんで、ロッドを持ってから店員さんやお仲間に先端を床に向けて引っ張ってもらい負荷をかけて『おぉ~いいねぇ~』なんて言いながらやってる光景をよく見ます。しかし、私も経験しましたが、その『いいねぇ~』と思って買ったロッドで実釣し、水深100mでジグが200gを乗せてシャクった時に、すごく使い難くて...メーカーさんのMAXウェイト表示も守ってるし、推奨PEの号数も合ってるのに。。。って。結局のところ、手で持って負荷をかけるのと、実際の水深によるジグへの抵抗やライン抵抗など、様々な負荷要因が無い状態でどれだけ触っても、自分に合うものかどうかなんてホント博打で高額な買い物するだけなんです。中には、バッチリのイメージ通りの方も居てるとは思いますが。ですので、私の参考内容はあくまで参考です。乗船時にお声がけ頂ければ、お試しで少しお使い頂けます。そこで、抵抗が掛かる負荷状態を理解した上で、無負荷の状態のロッドを触って頂ければ、何となくですがイメージが固まると思います。ですが、各社メーカーによって、素材も違いますから、触った感触イコールとはならない物だと思っておいてください。同じものを購入する場合は、その違いのブレは、よほど無いと思いますが。

LPJをより楽しくする為のロッドですが、やはり大前提に『楽しめる』があります。おかずガチャ便で釣れる魚の殆どが、ビッグファイトに至るような魚ではないのです。したがって、小さい魚でもより楽しく釣り本来の釣る楽しさを目的としたロッドがおススメになります。

beat NEWサテル

べろんべろんのロッドなのに、その実しっかりとした作りで驚いたロッド。実釣もclubメンバー所有のロッドを使わせて頂き、思わず『うわ...おもろっ』って言うてしまいました笑

小浜の水深60~80m付近で使いたいロッドですね。タイラバにも使えそうです

beat シルバーソード

ソリッド仕上げのべろんべろんロッド。私も使っています。サテルとはまた違った感覚ですが、どちらかと言うと、サテルよりはコシが弱い感じ。その分、掛けた魚は全て大物の予感笑 って思えちゃうほど。意外と深場でも使ってますが、線径が細い針を基本使ってるので、フッキングには柔らかいロッドでも問題ない感じです。乗船時にお試しできます。

beat PROPAGATE BLXシリーズ

もうbeat好きには、たまらないロッド。beatのハイエンドモデル。まぁとにかく相手を選びませんわ。私も使ってますが、旧版の2.0+です。リニューアル版では、1.5+か1.0+と同じ感じかなぁ。深場や潮の早い時に160g~200gのジグで対応するときに使っています。こちらも、乗船時にお試しできます。小浜で使うのであれば、1.0+か1.5+かな。青物も対応したいなら2.0+でも良いかもね。でもリニューアル版どんなのか解らないからなぁ

シマノ オシアジガーSLJ

ちなみに、リミテッドじゃないです笑 でも、私のスピニングタックルでメインタックルです。とにかくおもろい。SLJ用ロッドなのに、意外と汎用性ありますし。さすがシマノです。しっかりと作ってありますから、何の心配も無く、ガチフッキングしてます。このロッドも乗船時にお試し頂けます。あ。ちなみに....いちばん甘鯛掛けてるロッドです

BLAUSEA SLJロッド

beatやVARIVASと言えば、さぁや こと 蒼井さや。彼女のブランド『BLAUSEA(ブラウシー)』のSLJロッド。小浜では、なかなか使うタイミングが難しいロッドやけど、負荷が少ない状態の初夏や初秋あたりに軽めのジグで対応する時に十分使えるロッド。ただ、限定生産品のようで、見つけるのは至難の業。大切に家で保管していますが、お使いになりたい場合はご予約時にお試し希望をお伝えください。

HOTS SLOW STYLE SSS64MS

我らが永井誠一技術顧問愛用のロッド。昨年は、86mの浅場で、マグロをLPJにて掛けてしまい大変な事になりましたが、なんと200m以上出されたPE0.8号を100m以上回収してからのラインブレイク。。。残念。特筆するべきは、LPJにもってこいのロッドなのに、マグロと数十分戦ってもヘタレなかったロッドの強さ。ガチガチに硬いのかと思いきや、全体的なテーパーもレギュラーと言うよりは、よりスローテーパー寄りかな。実釣も永井氏に使わせて頂き、beatに負けない、めちゃくちゃ良い仕上がりのロッドでした。今期?来季?ロッドの若干の仕様変更があるようだけど、マイナーチェンジっぽいです。さらに良くなる事が期待できるロッド。私が、次にスピニングモデル買うなら、間違いなくこのロッドかな。マジでいい竿

tailwalk L-JIGGYS SSD

中価格帯でのロッドは、色々ありますが。。。とにかく使いやすいロッド。バランスもよく、そこまで重くないロッド。中価格帯と言っても、高価な部類ではなく手が出しやすいロッドの類。その中でも頭1つ出てるんじゃないかと思える。少し不満があると言えば、スピニングモデルの場合、埋没してあるtailwalkのロゴが埋め込んであるリールシートの部分が角が立ってて、握ると痛い。。。物は良くてカッコいいデザインやのに。。。勿体ない。ちなみに私のはS632です。スピニングモデルの2番相当かな。乗船時お試し頂けます

ロッドは、冒頭でもお話ししたように、各々の思いが詰まってるモノですから、必ずしもこれが正解ってのはありません。自らが使って、使いやすい物や信頼できる物になってるロッドをわざわざ買い替える必要はないと思います。自らの新境地として、新たにお迎えする場合の判断材料となるならば、私の私物ではありますが軽く使ってみて使用感などを確かめてみてから購入を考えて下さいね。

あと、使ってるリールについては省きます。仕様としましては

14オシコン300HG PE1.0号 リーダー5号

23オシコン300HG PE1.5号 リーダー6号

ツインパワーXD4000PG PE1.0号 リーダー5号

ツインパワーXD4000PG PE1.2号 リーダー6号

おわりに

最後まで読まれた方、大変お疲れ様でした。なんだかんだ書き出して、もう8時間以上が経過しました。途中から何を書いてるのか、解らなくなってきましたが皆さんご理解頂けましたでしょうか。海の事や魚の事は、あくまで個人の考察にすぎません。が、その考察する事こそが、楽しいのであって釣果に結び付いた時の喜びは格別です。OnlyOneでは、先代からの思いも引き継ぎ、その共感できる部分にこうあります。

『釣りは、考える事が楽しいんや。頭使って釣りをする事で、色んなことを一旦置いて、目の前の事に没頭できる遊びやからな。忘れたらアカン』

ほんと、サラリーマン時代には、かなり刺さりました。ただ釣りとは、命を弄ぶ遊びとするのではなく、釣った以上捨てるのではなく、釣れてくれた魚類に感謝し、その命を頂く。なので、狙った魚じゃなくて残念な思いがあっても、口からこぼす言葉は『ありがとう』と言ってあげたいですね。還せる魚は、リリース。無理な魚は持ち帰るかOnlyOneならではの堤防部への配布などで、美味しく頂いてもらいましょう。長く小浜の海を存続させるために、皆様も是非、ご協力ください。

PS:ESOが釣れたら、クソっ!って言ってしまいますが。。。早く利用価値を見つけないとね。一緒に考えよう!

OnlyOne-style L.P.Jの世界 参考動画(約1時間あります)です。お時間のある時にでも見て下さいね